2012年02月07日

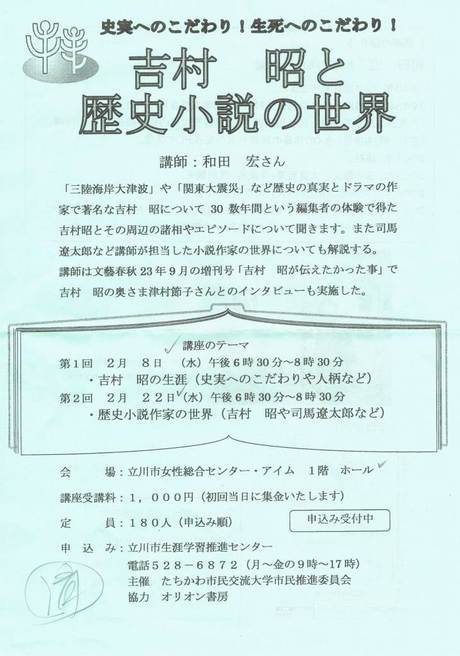

『吉村昭と歴史小説の世界』講演会

『吉村昭と歴史小説の世界』をご案内します。

吉村作品で最初で大きな感動を受けたのは、

土木工学を目指す大学二年の時でした。

その名は、『高熱隧道』(こうねつずいどう)。

日本電力黒部川第三発電所の水路及び資機材運搬用軌道トンネルの工事現場や人間関係について、

建設会社の現場土木技師の目を通じて描いた作品である。

後に知ったことは、私が約30年前に北海道の高速道路建設現場に出向した職場に、

奥様である津村節子氏のご兄弟のご長男氏が同職場に赴任されており、

土木技術者として白老町のトンネル工事を担当していた・・・。という想い出があります。

さて、講師の和田 宏氏略歴(紀伊国屋書店BookWebより)を紹介します。

和田宏 [ワダヒロシ] 1940年、福井県敦賀市生まれ。

1965年、早稲田大学文学部仏文科卒業。同年、文芸春秋に入社。

「司馬遼太郎全集」など、同社出版部で長く司馬氏の担当編集者を務めた。

2001年、退社。2002年、日本海文学大賞受賞(筆名・賀川敦夫)

第1回 2/8(水)18:30~20:30

立川市女性総合センター

『吉村昭の生涯』(史実へのこだわりや人柄など)

文藝春秋編集者 和田 宏氏の吉村 昭や司馬遼太郎との関わり合いを講演します。

また、吉村 昭の奥様の津村節子氏とのお話も聞けることでしょう。

講座受講料¥1,000(当日支払い)

第2回 2/22(水)18:30~20:30

立川市女性総合センター

『歴史小説家の世界』(吉村昭、司馬遼太郎他)

講座受講料¥1,000(当日支払い)(全2回の講義)

吉村作品で最初で大きな感動を受けたのは、

土木工学を目指す大学二年の時でした。

その名は、『高熱隧道』(こうねつずいどう)。

日本電力黒部川第三発電所の水路及び資機材運搬用軌道トンネルの工事現場や人間関係について、

建設会社の現場土木技師の目を通じて描いた作品である。

後に知ったことは、私が約30年前に北海道の高速道路建設現場に出向した職場に、

奥様である津村節子氏のご兄弟のご長男氏が同職場に赴任されており、

土木技術者として白老町のトンネル工事を担当していた・・・。という想い出があります。

さて、講師の和田 宏氏略歴(紀伊国屋書店BookWebより)を紹介します。

和田宏 [ワダヒロシ] 1940年、福井県敦賀市生まれ。

1965年、早稲田大学文学部仏文科卒業。同年、文芸春秋に入社。

「司馬遼太郎全集」など、同社出版部で長く司馬氏の担当編集者を務めた。

2001年、退社。2002年、日本海文学大賞受賞(筆名・賀川敦夫)

第1回 2/8(水)18:30~20:30

立川市女性総合センター

『吉村昭の生涯』(史実へのこだわりや人柄など)

文藝春秋編集者 和田 宏氏の吉村 昭や司馬遼太郎との関わり合いを講演します。

また、吉村 昭の奥様の津村節子氏とのお話も聞けることでしょう。

講座受講料¥1,000(当日支払い)

第2回 2/22(水)18:30~20:30

立川市女性総合センター

『歴史小説家の世界』(吉村昭、司馬遼太郎他)

講座受講料¥1,000(当日支払い)(全2回の講義)

《 2/23追記分 》

昨日2/22は、第2回目の講座が開かれました。

(第1回目は2/8聴講済み)

今回の講義は、前回よりいっそうと深みを増した内容でした。

吉村昭や司馬遼太郎はもちろんのこと、太宰治と松本清張は同い年生まれであることや

舟橋聖一の晩年は盲目になられたこと。

新田次郎作品『 八甲田山死の彷徨』作品に対し、吉村昭も資料を準備していたが執筆を断念したり、

司馬遼太郎は大阪外国語学校蒙古語部卒であったので、チンギス・ハーンを書きたかったが、

既に、井上靖が『蒼き狼』を発表していたので、司馬はそれを断念した。

とかの、編集者和田氏ならではのお話で楽しい時間を過ごせた講義でした。

また、講演の最後には、出生地である荒川区日暮里から、

吉村昭記念文学館準備室の学芸員からのコメントがありました。

5年後を目指し、『吉村昭記念文学館』創設の予定があることの発表でした。

吉村昭の作品は(()内は読後済み)

歴史小説(桜田門外の変、生麦事件)、

戦史小説(戦艦武蔵、陸奥撃沈)、

実録小説(三陸海岸大津波、高熱隧道)、

エッセイ(史実を歩く、史実を追う旅)、

純文学作品(冷い夏、暑い夏)と多岐に亘った内容であるが、

彼の作風は、ドキュメント小説(妻の津村節子はこのボキャブラリーを好んでいない)といえるが、、

これまでに存在した多くの実資料のみならず、自らの足で取材・収集した実資料を積み重ねたもの

(史実を追う旅、史実を歩く)がその原点となっている。

彼には多くの兄弟(九男一女)に恵まれ、八男として生まれた昭は、

父母や長男、三男、九男そしてご本人の全てを”癌”で亡くしている。

特に、2歳年下の九男・広志の看病生活を綴った純文学・私小説作品『冷い夏、暑い夏』には、

自らの肺炎に伴う肋骨切除手術の壮絶な体験を重ねた表現力を垣間見る。

この2回に亘る講演をされた立川在住の

元文藝春秋社編集者の和田宏氏にお礼を述べます。

この企画を作られた”たちかわ市民交流大学市民推進委員会”担当者の皆様に感謝いたします。

ヒッグス粒子がなければ、我々は存在しなかった――。

『吉村昭と歴史小説の世界』講演を聴講して

立川談志『芝浜』独演会

立川流(たてかわりゅう)落語会を鑑賞

チャップリンの史上ベストスピーチ

ドナルド・キーン最終講義

『吉村昭と歴史小説の世界』講演を聴講して

立川談志『芝浜』独演会

立川流(たてかわりゅう)落語会を鑑賞

チャップリンの史上ベストスピーチ

ドナルド・キーン最終講義

Posted by マーク内田 at 23:45

│Comments(0)

│文化・芸術